Jésus-Christ lui-même l’avait dit. « Enregistrer la Bible ? À quoi bon, puisqu’on a déjà Raw Power ? » Nous célébrons en ce jour glorieux le demi-siècle de parution du monument maudit de la bande à Iggy. Avec une bonne foi parfaitement objective et dénuée de tout favoritisme obsessionnel, votre serviteur tient à rappeler pourquoi Raw Power est le meilleur enregistrement de l’histoire du cosmos.

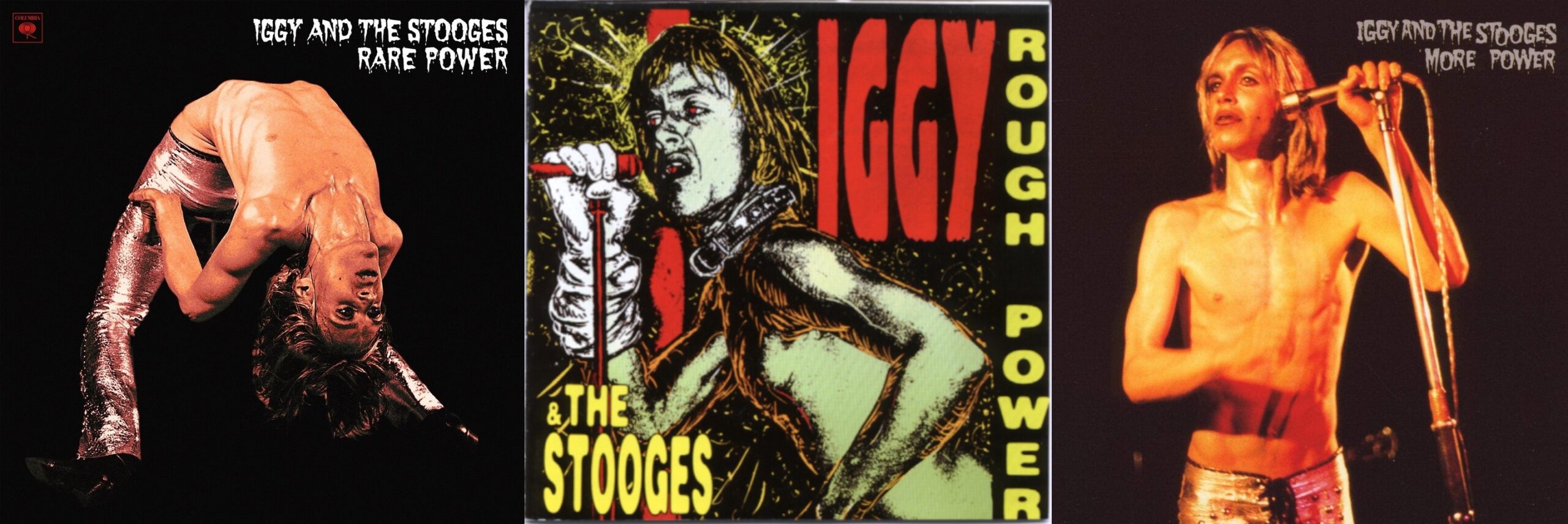

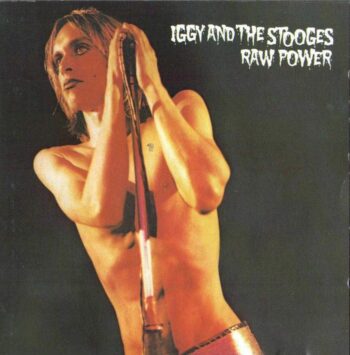

Elle est là, dans un recoin trouble de mon champ de vision, à tenter de me distraire de l’écriture de ces lignes avec une ostentation qui confine à la perversité. Ma Gibson Les Paul Custom confère au mur de mon salon un luxe qui en dit bien davantage sur ma mémoire traumatique que sur mon compte en banque (la moitié de mon épargne de l’époque et deux ans d’économie draconienne de mes bourses universitaires). Traumatisme bicéphale, c’est important de le souligner. D’un côté, Mick Ronson, brillant adjudant-chef d’un Aladdin Sane composé sur les routes du Nouveau Monde (nous pourrions être amenés à en rediscuter mais chuuut, c’est un spoiler). De l’autre, James Williamson, éminence grise des Stooges rameutés à Londres pour engendrer Raw Power. Un anglais blond, un américain brun. Une pochette avec un alien violacé sur fond laiteux, l’autre avec un fauve comme une flamme vive dans l’obscurité. Un glam apollinien sublimé par un pianiste surdoué, et un proto-punk dionysiaque à l’héritage suppurant dont le mixage est une plaie éternellement béante. Pour moi, nourrisson des nineties mis en berceau vingt ans après la bataille, l’alpha et l’oméga de ce qui rendit les doigts de ma main gauche aussi doux qu’une sucette à la soude caustique. Slurp.

Si vous voulez tout savoir, c’est littéralement grâce à Raw Power que je suis là pour vous en parler. La réédition en CD de 1988 fut le tout premier cadeau que mon père fit à ma mère lorsqu’ils commencèrent à sortir ensemble. Un choix qui, quand je le mentionne, crée la surprise chez les experts en binaire branché. « Raw Power ?? Bordel, c’est chaud ! Il y a des trucs plus romantiques, quand même… Pourquoi pas un album de Blondie, plutôt ? Ou des Ramones, à la limite ? » Aucune idée. Toujours est-il que, bizarrement, ma mère n’a pas fui. L’étincelle de mon existence, ainsi que celle de mes deux frères cadets, eut donc l’éclat incendiaire de la pochette de Mick Rock. En 2023, alors que la trentaine me guette sournoisement, Raw Power célèbre sa première cinquantaine. Un millésime ménopausable, comme une maturité dont les implications (Sérénité ? Énergie nouvelle ? Lucidité ? Sagesse ? Résignation ? Fierté ?) ne résolvent pas grand-chose. Un constat guère bouleversant, puisque la postérité du bousin a démontré un don singulier pour multiplier les questions en décimant les réponses. Histoire de rouvrir de vieilles plaies en y retournant des couteaux toujours plus rouillés, voici quelques sujets ayant pissé leur huile sur le feu déjà bien vénère des débats :

-Le mix Bowie : sauvetage ou sabotage ?

-Le mix Iggy : vraie fausse bonne idée volontairement bourrine ?

–James Williamson : traître en plein jour ou héros de l’ombre ?

–Ron Asheton : guitariste historique ou bassiste injustement méprisé ?

–Death Trip : êtes-vous plutôt fade-out ou fin live ?

À vos stylos, l’examen peut commencer. Vous avez cinquante ans.

Pour la raison paradoxale que certaines platitudes semblent le devenir encore plus à mesure qu’on cherche à les éviter, rappelons que Raw Power est le maître-étalon du machin maudit dont la perfection réside précisément dans son imperfection. Le mixage par Bowie, opéré en urgence sur des prises minées par une captation en roue libre, sera décrié pour l’éternité. Ou presque. Nombreux furent ceux qui conspuèrent encore davantage le remixage de 1997 par Iggy qui, poussant les potards dans le rouge, parvenait à redonner des couleurs à la section rythmique au prix d’une distorsion extrême. Le consensus actuel tend à ramener une part de la faute sur le mastering originel, vraisemblablement bâclé par un technicien dont la postérité a depuis longtemps bazardé le blaze. Ce qui n’aide pas davantage. On peut tenter un rafistolage, agencer différemment les pièces du puzzle ou fermer la boite de Pandore en s’asseyant dessus, rien n’y fait. On finira forcément par s’y coincer un bout de fesse. Au mépris total d’efforts assistés d’une technologie toujours plus affûtée (en matière de mixage, notamment), le rendu conserve invariablement un degré de difformité qui, plus il est mince, plus il donne l’impression de nous narguer. L’ampleur de l’emmerdement reviendrait à rationaliser la taille d’un point en géométrie. La réponse n’a pas de valeur réelle mais le point est bien là. Il est visible. Il nous rit au nez depuis les tréfonds de son inexistence irrationnelle, jusqu’à ce qu’on ne voie plus que lui. L’enfoiré.

Pour la raison paradoxale que certaines platitudes semblent le devenir encore plus à mesure qu’on cherche à les éviter, rappelons que Raw Power est le maître-étalon du machin maudit dont la perfection réside précisément dans son imperfection. Le mixage par Bowie, opéré en urgence sur des prises minées par une captation en roue libre, sera décrié pour l’éternité. Ou presque. Nombreux furent ceux qui conspuèrent encore davantage le remixage de 1997 par Iggy qui, poussant les potards dans le rouge, parvenait à redonner des couleurs à la section rythmique au prix d’une distorsion extrême. Le consensus actuel tend à ramener une part de la faute sur le mastering originel, vraisemblablement bâclé par un technicien dont la postérité a depuis longtemps bazardé le blaze. Ce qui n’aide pas davantage. On peut tenter un rafistolage, agencer différemment les pièces du puzzle ou fermer la boite de Pandore en s’asseyant dessus, rien n’y fait. On finira forcément par s’y coincer un bout de fesse. Au mépris total d’efforts assistés d’une technologie toujours plus affûtée (en matière de mixage, notamment), le rendu conserve invariablement un degré de difformité qui, plus il est mince, plus il donne l’impression de nous narguer. L’ampleur de l’emmerdement reviendrait à rationaliser la taille d’un point en géométrie. La réponse n’a pas de valeur réelle mais le point est bien là. Il est visible. Il nous rit au nez depuis les tréfonds de son inexistence irrationnelle, jusqu’à ce qu’on ne voie plus que lui. L’enfoiré.

Autre lieu commun à dépoussiérer : la question du style. Il y a peu de similitudes entre la menace rampante de Down on the Street et la charge kamikaze de Search & Destroy. Sur le fond, on retrouve un animal errant au gré des trottoirs, mais la forme diffère totalement. L’ouverture de Fun House est massive, délibérément empesée, scandée comme Jim Morrison dans des semelles de plomb. Celle de Raw Power est stridente, frénétique, et la voix jaillit en un feulement de bête acculée par le feu des guitares. Search & Destroy annonce une couleur nouvelle, tel un pavillon pirate hissé en plein délire Shakespearien sous substances. Lisez plutôt. I’m a street-walking cheetah with a heart full of napalm. I’m a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world’s forgotten boy, the one who searches and destroys. Le genre de pose et de prose qui vous rend immortel, et Iggy le savait parfaitement. Le fracas du Vietnam est là, en toile de fond de l’autoportrait à la bile et au sang d’un enfant sauvage égaré dans les boyaux de la perfide Albion. Les rues ne sont plus les mêmes et la bestiole semble avoir changé, elle aussi. Fuck. Comment se fait-ce ?

Autre lieu commun à dépoussiérer : la question du style. Il y a peu de similitudes entre la menace rampante de Down on the Street et la charge kamikaze de Search & Destroy. Sur le fond, on retrouve un animal errant au gré des trottoirs, mais la forme diffère totalement. L’ouverture de Fun House est massive, délibérément empesée, scandée comme Jim Morrison dans des semelles de plomb. Celle de Raw Power est stridente, frénétique, et la voix jaillit en un feulement de bête acculée par le feu des guitares. Search & Destroy annonce une couleur nouvelle, tel un pavillon pirate hissé en plein délire Shakespearien sous substances. Lisez plutôt. I’m a street-walking cheetah with a heart full of napalm. I’m a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world’s forgotten boy, the one who searches and destroys. Le genre de pose et de prose qui vous rend immortel, et Iggy le savait parfaitement. Le fracas du Vietnam est là, en toile de fond de l’autoportrait à la bile et au sang d’un enfant sauvage égaré dans les boyaux de la perfide Albion. Les rues ne sont plus les mêmes et la bestiole semble avoir changé, elle aussi. Fuck. Comment se fait-ce ?

La mutation de l’iguane en guépard trouve sa source dans la période post-Fun House, qui fut un sacré bordel. Dave Alexander est démis en août 1970 pour cause d’alcoolémie critique. La basse échoit à des intérimaires (Zeke Zetner, Jimmy Recca) et le groupe cherche une seconde guitare pour bétonner ses performances. L’ancien roadie Bill Cheatham sera le premier choix, vite remplacé par son coloc, un certain James Williamson mignonnement surnommé The Skull (ambiance…) et qui se trouve être un pote d’enfance des frères Asheton. D’aucuns diront que c’est là que le ver entra dans le fruit et que les germes de puissance brute furent semés. Ce serait négliger une héroïnomanie croissante (Ron étant le seul réfractaire) et des prestations chaotiques qui conduiront Elektra à éjecter le groupe en juin 71. Un crash esquivée de justesse par la rencontre historique entre Iggy et David Bowie en septembre de la même année, dans les coursives de Max’s Kansas City. Même au fond d’un premier trou de défonce, le Stooge en chef reste rusé. Signant un contrat faustien avec Mainman et Tony DeFries, il embarque Williamson pour une relocalisation londonienne en mars 72. Une fois sur place, les auditions pour une section rythmique sont compliquées. Bowie suggère Twink, le batteur des Pink Fairies, émules locaux du MC5, mais la sauce ne monte pas. Un coup de fil plus tard, les Asheton débarquent à leur tour, peu jouasses de jouer les roues de secours. Ron s’accommode de la basse, instrument qu’il maitrise à la perfection mais que le mixage du projet sacrifiera largement. Les rares moments rendant audible son glorieux tricotage, comme sur la chanson-titre, témoignent pourtant de son talent. L’aîné des Asheton n’était pas un simple amputé à quatre cordes, mais bien un bassiste accompli, dont le jeu agressif et revanchard portait les stigmates de sa frustration. Ci-dessous, un live où la basse de Ronnie vole la vedette sans la moindre vergogne.

La réforme guitaristique est de taille. Le minimalisme vicieux de No Fun et 1970 cède la place à une pluie d’étincelles métalliques. Williamson est crucial, non seulement dans la gestation de l’album, mais aussi dans l’histoire musicale du siècle dernier. Fait singulier et rarement évoqué, l’intéressé compose sur une guitare acoustique, même s’il est difficile de s’en douter à l’écoute du résultat. Sa Les Paul Custom branchée dans un Vox AC30 (le Marshall ne servait qu’en tournée) dégueule du solo sans restreinte. Je n’ai pas peur de l’affirmer, les saillies acérées de Death Trip et Your Pretty Face is Going to Hell sont largement au niveau de Page et Hendrix, et le moindre bend de Gimme Danger enterre tous les Free Bird et Hotel California du monde. En 2010, Iggy livre son ressenti au Guardian. « Un critique a décrit le son de guitare de James comme étant ‘distinctement inamical’. Disons simplement que James n’est pas la personne la plus amicale que j’ai rencontrée. Mais je ne me préoccupais pas de lui en tant que personne, seulement en tant que guitariste. » Effectivement, les riffs suintent l’hostilité, le poison, le danger, bref : le génie. C’est d’ailleurs une question insoluble : quel est le meilleur riff de l’album ? Est-ce Search & Destroy, salve inaugurale en forme de Jumpin’ Jack Flash mitraillé ? Le carambolage final de Death Trip, où la tôle se froisse et crame sur fond de hurlements damnés ? Shake Appeal, bondissant toutes griffes dehors sur Little Richard ? Le blues déliquescent de I Need Somebody, qui hantera Johnny Marr jusque sur Have No One Ever ? La cavalcade de la chanson-titre, riff-roi s’il en est un, que même Guns N’ Roses seront incapables de repiquer correctement sur leur reprise pourtant potable ? (Un accord en double-stop ??! On est pas chez Aerosmith, les mecs !) Une réponse raisonnée serait Penetration, dont l’unique riff tournoie jusqu’au plus profond d’une spirale perverse et hypnotique, menant tout droit à un organe vital de toute cette affaire : le sexe.

Iggy l’a souvent répété, il n’a que faire des étiquettes. Punk, glam, garage, alternatif, tout cela n’a aucune importance pour lui. La piste glam rock est néanmoins un chemin de traverse idéal pour ausculter le charisme sexuel de Raw Power. Car s’il y a bien un genre brouilleur de genre, c’est le glam. Le London de 1972 est un théâtre glitter où Bowie règne en maître sous les traits de Ziggy Stardust. Il n’est pas absurde de concevoir la paire Pop/Williamson comme un reflet maléfique du duo formé à la même époque par Bowie et Mick Ronson (avec lequel Williamson forma d’ailleurs une réelle amitié, selon ses propres dires). Tout comme Ronno était le commandant de bord rêvé pour l’alien Bowie, l’Iggy de 72-73 fut le frontman parfait pour la fureur électrique de Williamson. Certains (et j’en suis) diraient même le frontman parfait, tout court. En couverture, un Iggy androgyne en pantalon argenté, peroxydé et maquillé. Au verso, il arbore cette iconique veste frappée d’une tête de léopard sur le dos. Une image que l’empreinte vocale de l’animal ne contredit pas. Dès le premier « Iiiii » de Search & Destroy, Iggy nous toise du haut de son registre, quasiment une octave au dessus du baryton Morrisonien de Fun House. Un promontoire qu’il ne quitte que pour coller à la guitare acoustique au début de Gimme Danger et I Need Somebody. A l’inverse, sur Shake Appeal ou Penetration, il atteint des sommets de falsetto hermaphrodite au phrasé sinueux. Il y a quelque chose de profondément sale et déviant dans cette façon de suggérer les pires turpitudes avec un timbre aussi bisexué. C’est en parti ce qui fait conserver à Raw Power sa puissance magnétique, même après des décennies ayant vu éclore punk hardcore, stoner trépané et thrash metal sanguinolant.

L’agression de Raw Power est un défi total, craché à la face du rock tel qu’on le concevait en 1972. Ayant croisé les ricains en répétition aux studios ACM, Michael Des Barres confessera son émoi. « Tout le monde sonnait mou du genou, en comparaison. » Tu m’étonnes. Le choc du leader de Silverhead reste valide cinquante ans plus tard. Raw Power n’aurait jamais pu porter un autre nom, et aucun des nombreux groupes qui s’en réclameront ne parviendront véritablement à apprivoiser sa furie livide. Les Pistols retiendront le crachat, les Ramones l’ennui juvénile, les Red Hot Chili Peppers montreront leurs biroutes et Nirvana s’appropriera les power chords tandis que le commun du métal usinera les soli hyperactifs. Bien peu, pourtant, oseront invoquer la présence sexuelle floue, à la fois menaçante et vulnérable, viscéralement bestiale et profondément humaine de la voix d’Iggy. Raw Power fait sonner le punk comme un panier de chatons avant même que le phénomène n’advienne. En tout juste huit titres pour moins de trente-quatre minutes, Raw Power a, purement et simplement, arraché à coups de dents les testicules du punk avant même qu’ils ne poussent. Et reste à ce jour le seul disque à pouvoir s’en vanter avec ce niveau de crédibilité. Je me rappelle la réaction de mes colocs américains biberonnés à Metallica, qui sursautaient quand je passais Search & Destroy en soirée. « Euh mec, du calme, c’est un peu trop tôt pour balancer ça, tu crois pas ? ». Trop tôt ? Il est trop tôt depuis 1973, année pourtant haute en couleurs, où les étoiles appartenait à Bowie, la rue à Lou Reed, la rigolade aux New York Dolls, le grand-guignol à Alice Cooper, la mélancolie à Roxy Music et le narcissisme à Marc Bolan. Le chaos, en revanche, appartenait corps et âme à Iggy & The Stooges, et personne d’autre depuis ne l’a distillé aussi superbement.

Joyeux anniversaire, donc. Merci papa, merci maman. Il est temps pour moi de rebrancher ma Les Paul Custom.

![]()

![]()

Mattias Frances