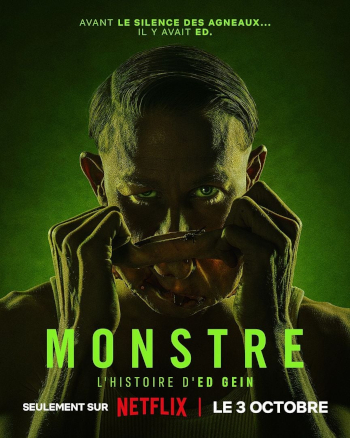

Après Dahmer et les frères Menendez, Ryan Murphy signe une troisième saison ratée de sa série Monster, où la fiction dévore la vérité. Entre surenchère, fantasmes d’Holocauste et relecture maladroite de Psychose, il confond fascination et irresponsabilité.

Après la réussite indiscutable des deux premières éditions de Monster(s), sa série à succès sur les serial killers, sur Dahmer et sur les frères Menendez, Ryan Murphy s’attaque à un très gros morceau : Ed Gein, l’un des plus célèbres meurtriers de l’histoire américaine, mais aussi l’un des plus célèbres / emblématiques. Vu l’horreur absolue de l’affaire Ed Gein (non seulement des meurtres, mais des violations de sépultures, des viols de cadavres, la confection de mobilier de maison et de vêtements avec les os et la peau de ces cadavres, etc.), on se doutait bien que Netflix signerait un chèque en blanc à Murphy pour cette « nouvelle saison ». Mais aussi qu’une certaine prudence dans le traitement des faits, difficiles à montrer frontalement sans tomber dans le grotesque ou le répugnant, allait être nécessaire. Et puis il y avait le fait, non négligeable, que trois œuvres cinématographiques importantes se sont déjà nourries des « hauts faits » de Gein avec un succès critique et commercial colossal : Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux (pour le personnage de Buffalo Bill). Comment Ryan Murphy et son équipe allaient-ils s’y prendre pour éviter aussi bien la surenchère scandaleuse que la redondance par rapport à ce que les trois films ont déjà distillé dans la mémoire et l’imaginaire du grand public à propos d’Ed Gein ?

L’un des choix a priori intéressants – et intellectuellement audacieux – de la saison est de considérer l’impact de « la légende Ed Gein » sur la pop culture US, en particulier à cause de ces films, et de vouloir nous proposer une possible réflexion sur notre propre fascination vis à vis de la représentation commerciale de ces horreurs. La série se concentre particulièrement sur le plus riche des trois, le Psychose d’Hitchcock, et lui consacre au total quasiment un épisode entier, montrant l’approche d’Hitchcock, le succès de son film, mais aussi l’impact du rôle de Norman Bates sur la vie de son interprète Anthony Perkins, mal dans sa peau du fait de ses propres orientations sexuelles. C’est intéressant, pas forcément très juste historiquement, pas non plus facile à comprendre pour des téléspectateurs qui ne connaîtraient pas très bien leur histoire du cinéma. Et surtout, ça dérape dans le grand n’importe quoi quand Murphy a l’idée de refilmer la fameuse « scène de la douche », avec les acteurs de sa propre série, et en ajoutant tous les détails explicites – sexuels et gores – que Hitchcock ne pouvait pas se permettre à son époque. On peine à comprendre ce choix, sinon comme une concession au pur sensationnalisme !!!

L’un des choix a priori intéressants – et intellectuellement audacieux – de la saison est de considérer l’impact de « la légende Ed Gein » sur la pop culture US, en particulier à cause de ces films, et de vouloir nous proposer une possible réflexion sur notre propre fascination vis à vis de la représentation commerciale de ces horreurs. La série se concentre particulièrement sur le plus riche des trois, le Psychose d’Hitchcock, et lui consacre au total quasiment un épisode entier, montrant l’approche d’Hitchcock, le succès de son film, mais aussi l’impact du rôle de Norman Bates sur la vie de son interprète Anthony Perkins, mal dans sa peau du fait de ses propres orientations sexuelles. C’est intéressant, pas forcément très juste historiquement, pas non plus facile à comprendre pour des téléspectateurs qui ne connaîtraient pas très bien leur histoire du cinéma. Et surtout, ça dérape dans le grand n’importe quoi quand Murphy a l’idée de refilmer la fameuse « scène de la douche », avec les acteurs de sa propre série, et en ajoutant tous les détails explicites – sexuels et gores – que Hitchcock ne pouvait pas se permettre à son époque. On peine à comprendre ce choix, sinon comme une concession au pur sensationnalisme !!!

… Mais le gros, gros problème de l’Histoire d’Ed Gein est la décision totalement absurde, inacceptable, de s’écarter radicalement de la réalité : alors que Dahmer était relativement « juste » historiquement (même si les familles des victimes du tueur avaient pu trouver des inexactitudes), alors que les Frères Menendez voyait les aspects flous de l’histoire intégrés de manière brillante pour questionner notre propre vision des dérives possibles d’une relation parents-enfants, cette fois, les scénaristes s’abandonnent à une dérive spectaculaire et grotesque. Il faudrait plusieurs pages pour lister en détail tout ce qui relève non seulement de l’interprétation arbitraire de faits non prouvés, mais aussi de pures inventions opportunistes. Concentrons-nous sur quelques exemples : l’influence sur Gein de la découverte des atrocités commises par les nazis dans les camps de concentration – qui permet à Murphy d’ajouter des scènes fantasmagoriques réellement « inacceptables » moralement sur l’Holocauste -, l’importance dans la vie de Gein et sur ses délires d’une jeune femme presque aussi perturbée que lui, les meurtres de diverses personnes, comme la babysitter handicapée et les chasseurs égarés – qui ne lui ont pas été attribués -, l’usage de la tronçonneuse – pur délire de Tobe Hooper -, l’aide offerte par Gein au FBI dans la traque d’autres tueurs (qui renvoie explicitement à la série Mindhunter)… voici déjà une liste « d’inventions » qui dénaturent totalement la série, l’emmènent loin de tout réalisme, sans pour autant contribuer de manière pertinente à cette fameuse réflexion « méta » sur la contamination de la culture US (et mondiale) par la figure du serial killer.

Car sous couvert d’une reconstitution minutieuse, Monster : The Ed Gein Story se vautre dans un mélange de fiction, de spéculation, et de pure invention. Les faits réels – deux meurtres avérés, des profanations de tombes, une psychose religieuse d’origine maternelle – suffisaient pourtant à dresser le portrait glaçant d’un désaxé isolé dans l’Amérique rurale. Mais la série choisit d’y plaquer une mythologie délirante, reliant Gein à la “Bouchère de Buchenwald” ou à Ted Bundy, multipliant les dialogues hallucinés, et transformant un pauvre hère analphabète du Wisconsin en une sorte de « figure fascinante » du mal, parfaitement lucide – en dépit de sa schizophrénie – sur sa propre monstruosité.

Qui plus est, en termes de pure efficacité narrative, à force de brouiller la frontière entre la réalité et le délire, Monster perd le spectateur dans une succession de monologues et de visions intérieures sans enjeu. Charlie Hunnam, pourtant un acteur solide, se retrouve prisonnier d’un rôle confus, oscillant entre la folie tragique et le cabotinage : il parle seul, il parle trop, de sa voix douce qui est finalement la seule caractéristique intéressante de sa performance. Il ne nous dit plus rien qui fasse sens, et notre intérêt pour son personnage s’émousse au fil des épisodes.

En cherchant à la fois à se surpasser dans la représentation du monstrueux, et à pouvoir filmer l’indicible sans trop être accusé de favoriser le voyeurisme du téléspectateur, Ryan Murphy signe la saison la moins claire et la plus vaine de son anthologie. Le réel, pourtant bien plus dérangeant, disparaît sous les artifices, et la tragédie humaine cède la place à un carnaval de références creuses. Le monstre, cette fois, n’est pas dans la ferme de Plainfield, il s’est caché dans les séances d’écriture du scénario et dans la salle de montage de la majorité des épisodes.

PS : Recommandons plutôt à tous ceux que la (véritable) histoire d’Ed Gein intéresse, la lecture de la BD Autopsie d’un tueur en série, de Harold Schechter et Eric Powell, cent fois plus juste et plus éclairante, en particulier sur les ravages de la foi religieuse dans l’Amérique profonde.

![]()

Eric Debarnot

Pour moi, La vie de Ed Gein est la meilleure des trois films de Monstre, l’acteur y livre une véritable performance et tant pis si la réalité n’est pas respectée en totalité, le résultat est prenant , l’ambiance catholique excessive bien ressentie. Pour moi c’est le meilleur.

La vie d’Ed Gein est une série réussie.

Malaisante, violente elle retrace le parcours d’un tueur en série en proposant des pistes d’explorations pour expliquer l’inexplicable. Les deux premiers épisodes sont magistraux. La construction du récit est un puzzle qui prend tout son sens au fil des épisodes. Pour cette troisième saison de « Monstres » la barre a été mise très, très haute !!! Pourvu que cela dure…

Coeurs sensibles s’abstenir

J’ai déjà regarder la série Lyle et Erik Menendez, très bien faite dans la manière de nous faire douter sur qui est vraiment coupable dans le procès et dans leurs vies.

Dahmer montre l’isolement qu’il a subit depuis le début (sans parler des médicaments pris par sa mère durant sa grossesse), le fait qu’il était homo dans une époque incomprise et que le sentiment d’abandon tourner autour de lui.

Avec Ed Gein, on y voit un garçon dominer par sa mère (seule une mère peux t’aimer), qui l’empêche de côtoyer celle qui l’aime en plus des résultats de la seconde guerre.

J’espère même si cela semble bizarre, que le(s) réalisateur(s) puisse adapter d’autres tueurs connus aussi aperçu dans mindhunter.