Juste après Les Nerfs à vifs et juste avant Casino, Scorsese choisit de porter à l’écran un roman d’Edith Wharton. Il en résulte un grand film romantique aux images aussi luxueuses que sa distribution. Le Temps de l’innocence prouve que le style Scorsese peut aussi servir une forme de classicisme sublimé.

Comme si souvent dans la carrière de ce cher Martin, tout commence avec un bouquin recommandé par un proche. En l’occurrence, il s’agit de The Age of Innocence, écrit par Edith Wharton et conseillé à Scorsese en 1980 par son ami Jay Cocks, ancien critique devenu scénariste, avec qui il co-signera cette adaptation. Bien avant de se rendre compte que l’histoire brasse effectivement des thématiques essentielles de son cinéma, Scorsese déclare avoir profondément apprécié la lecture du texte.

L’histoire est la suivante :

L’histoire est la suivante :

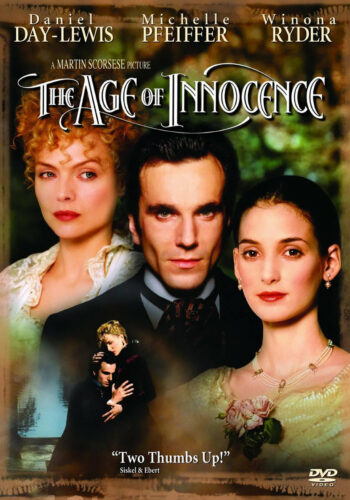

Dans le New York huppé des années 1870, Newland Archer semble avoir tout pour lui. Il est jeune, riche, avocat, joué par Daniel Day-Lewis et fiancé à May, jeune fille de bonne famille elle-même incarnée par Winona Ryder. Alors que le jeune couple officialise ses fiançailles, leur petit monde guindé est chamboulé par le retour de la comtesse Ellen Olenska, qui, non contente d’être interprétée par Michelle Pfeiffer, se trimballe une réputation de femme scandaleuse qui souhaite divorcer de son époux. Affolée à l’idée de voir l’opprobre éclabousser son nom, la belle-famille mandate Newland pour convaincre la rebelle de renoncer à ses idéaux déraisonnés. Au fil de leurs rencontres, le jeune avocat s’éprend follement de cette femme atypique au caractère si affirmé. S’ensuivent d’évidentes complications, dont l’impact émotionnel n’a pas grand-chose à envier à la violence des bourre-pifs de Mean Streets.

Naturellement, le film brille par une distribution stratosphérique. Daniel Day-Lewis et Michelle Pfeiffer sont tous deux d’une beauté sidérante. Day-Lewis, dont l’immense talent d’acteur a parfois été éclipsé par l’engouement médiatique autour de ses méthodes immersives, se révèle particulièrement touchant dans ce rôle de jeune premier de la haute, secrètement mal à l’aise dans une réussite sociale que son monde valorise à outrance. Son visage, que l’on jurerait tracé par le pinceau de Courbet, est le théâtre de tourments profondément enfouis. Pfeiffer s’illustre dans un registre de séduction rentrée, à contre-courant des figures parfois très sensuelles de ses débuts de carrière. Son personnage est aussi celui dont le conflit est le plus intemporel, et l’actrice semble véritablement avoir trouvé le degré de contemporanéité le plus juste pour transcender son rôle. Ellen est une femme de son temps qui préfigure un bouleversement des valeurs traditionnelles, et dont l’avance lui sera terriblement détrimentaire. C’est par la rencontre des deux personnages que le film touche un point d’incandescence romanesque. Le contraste entre la spontanéité européenne de l’une et la minutie protocolaire, très américaine, de l’autre, donne lieu à des échanges d’une finesse vertigineuse. Les secondes rôles ne sont d’ailleurs pas en reste. Richard E. Grant est savoureux en tombeur à balai dans le fondement, Miriam Margoyles distille son rythme de jeu impeccable, et Winona Ryder impressionne en épouse bafouée dont la revanche mobilisera les carcans dont elle est elle-même victime. Citons également Geraldine Chaplin, Michael Gough et Jonathan Pryce, tous exemplaires, ainsi que Stuart Wilson, que mon éternel amour pour Le Masque de Zorro me pousse toujours à trouver un peu trop rare au cinéma.

En ce qui concerne la mise en scène, il n’est pas surprenant de voir Scorsese rendre directement hommage aux grandes fresques costumées qu’il avait tant aimées chez Visconti. Le cadre du roman de Wharton lui permet de sublimer les décors, les costumes (Gabriella Pescucci remportera d’ailleurs l’Oscar des Meilleurs costumes pour son travail sur ce film) et de magnifier les scènes d’intérieurs. Si Scorsese a régulièrement poursuivi un mouvement endiablé, chevillé à l’intensité de ses personnages, il semble ici avoir malicieusement et judicieusement retourné ce dispositif. D’une simple scène de dîner, il tire une petite merveille de tension, traitée avec un soin d’orfèvre par une caméra qu’on avait rarement sentie aussi solidement posée, aussi sûre de ses appuis et de sa puissance picturale. Paradoxalement, c’est aussi sur ce point que la fascination de Scorsese pour son sujet finit par regénérer ce sentiment de voyeurisme tragique, finalement très proche de ce que l’on peut ressentir devant Les Affranchis ou Taxi Driver. Dès lors, le titre du film résonne d’une ironie fondamentale, celle d’une époque où la nature humaine est soumise au jugement d’une société qui semble avoir décidé d’assassiner dans l’œuf tout semblant d’innocence.

En ce qui concerne la mise en scène, il n’est pas surprenant de voir Scorsese rendre directement hommage aux grandes fresques costumées qu’il avait tant aimées chez Visconti. Le cadre du roman de Wharton lui permet de sublimer les décors, les costumes (Gabriella Pescucci remportera d’ailleurs l’Oscar des Meilleurs costumes pour son travail sur ce film) et de magnifier les scènes d’intérieurs. Si Scorsese a régulièrement poursuivi un mouvement endiablé, chevillé à l’intensité de ses personnages, il semble ici avoir malicieusement et judicieusement retourné ce dispositif. D’une simple scène de dîner, il tire une petite merveille de tension, traitée avec un soin d’orfèvre par une caméra qu’on avait rarement sentie aussi solidement posée, aussi sûre de ses appuis et de sa puissance picturale. Paradoxalement, c’est aussi sur ce point que la fascination de Scorsese pour son sujet finit par regénérer ce sentiment de voyeurisme tragique, finalement très proche de ce que l’on peut ressentir devant Les Affranchis ou Taxi Driver. Dès lors, le titre du film résonne d’une ironie fondamentale, celle d’une époque où la nature humaine est soumise au jugement d’une société qui semble avoir décidé d’assassiner dans l’œuf tout semblant d’innocence.

Il aurait été aisé, et sans doute compréhensible, de laisser la mise scène épouser (sans mauvais jeu de mots) ce déchirement romantique, mais l’approche choisie par Scorsese est une merveille de nuance. Sur le papier, on pourrait être tentés de voir dans Le Temps de l’innocence l’exercice d’anti-style d’un auteur cherchant à apparaître là où on ne l’attendrait pas. Néanmoins, ce serait outrepasser tout le propos du texte de Wharton, qui ne dépeint rien sinon une passion dont la puissance n’a d’égale que la répression à laquelle elle se heurte. Cette violence contamine le moindre non-dit, le moindre geste retenu, le moindre doute camouflé en politesse. La force des quelques instants d’amour physique est logiquement décuplée quand leur caractère éphémère nous est sans cesse rappelé par la mise en scène. Pourtant, en dépit de la fatalité, on se prend à espérer un miracle, une victoire contre ce système dont la seule mission semble être de perpétuer la frustration des individus pour garantir l’illusion d’honneur du plus grand nombre. Ce sera peine perdue, et la scène finale sera même une métonymie de ce triste état de fait. Aucun émoi consommé ne saurait rendre justice à ce qui est advenu dans l’âme même de ces deux personnes, dont l’amour se dérobait déjà alors même qu’il naissait.

Cette composante tragique confère au film une violence désarmante, où le spectacle de l’émoi romantique est circonscrit à l’intériorité des personnages, rendant les diktats de la bonne société newyorkaise aussi implacables et brutaux que les codes mafieux des Affranchis. Les décisions sont prises autour d’un table et informées par le jugement moral de ceux dont l’ascendant est directement corrélée à leurs valeurs superficielles. Scorsese, qui apparaît d’ailleurs au détour d’une scène dans le rôle du photographe de la famille, s’attache au tourment de deux âmes que l’on devine sœurs, mais dont l’existence entière a déjà été planifiée avant même leur rencontre. Une fois de plus, le montage de Thelma Schoonmaker est magistral dans sa capacité à marquer les cadres pour accompagner le déroulement de l’action. La narration de Joanne Woodward, quant à elle, permet à la prose de Wharton de s’incarner à l’écran, conservant une distance omnisciente qui renforce encore la prégnance de l’inéluctable.

Ah, et aussi, la musique est bien chouette. Et elle n’est pas signée par Peter Gabriel. Ha.

![]()

Mattias Frances