Tarik Saleh clôt sa trilogie cairote avec Les Aigles de la République, plongée élégante et anxieuse dans un cinéma sous influence. En suivant une star recrutée par le régime pour un film de propagande, le cinéaste mêle hommage aux âges d’or et thriller politique sur la fabrique du mensonge.

Tarik Saleh achève, avec Les Aigles de la République, une trilogie cairote qu’il avait entamée avec Le Caire Confidentiel en 2017 et La Conspiration du Caire (2022) : un état des lieux inquiet et fébrile sur un pays qu’il contemple à distance : né à Stockholm d’un père égyptien et d’une mère suédoise, le cinéaste garde sa liberté de ton et de propos en reconstituant la ville dans d’autres pays, Istamboul en l’occurrence pour ce dernier volet. Après le policier et le thriller au sein des institutions religieuses, le cinéaste évoque désormais le milieu du cinéma, en suivant le parcours d’une star adulée par le public, George Fahmy, approchée par le pouvoir pour incarner la jeunesse du président dans un pur film de propagande. L’individu pense pouvoir, du haut de son statut, refuser la proposition, avant de constater que sa notoriété reste celle de l’image, alors qu’il doit désormais composer avec des instances dont les capacités de nuisance sont bien plus redoutables.

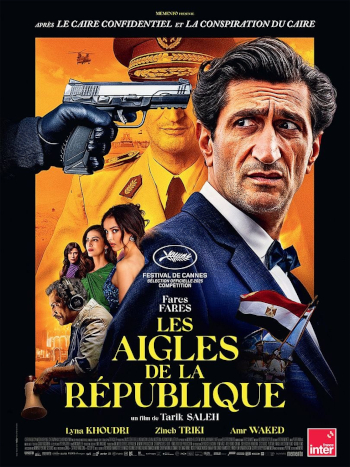

L’immersion dans l’industrie du septième art est l’occasion pour Saleh d’une véritable déclaration d’amour au cinéma égyptien, dont l’âge d’or, entre les années 50 et 70, influence fortement l’esthétique et la mise en scène, comme en témoigne d’emblée l’affiche. Couleurs dorées, mouvements amples, priorité aux intérieurs et aux lumières artificielles construisent une atmosphère d’un autre temps, un glamour vintage et un climat propice au film noir. L’idée est cependant à double tranchant, et d’une intelligence maline : en exhibant tous ces outils de séduction, le cinéaste rend autant hommage à l’usine à rêves qu’il en sonde les charmes trompeurs, dont le protagoniste va clairement devenir la victime.

L’immersion dans l’industrie du septième art est l’occasion pour Saleh d’une véritable déclaration d’amour au cinéma égyptien, dont l’âge d’or, entre les années 50 et 70, influence fortement l’esthétique et la mise en scène, comme en témoigne d’emblée l’affiche. Couleurs dorées, mouvements amples, priorité aux intérieurs et aux lumières artificielles construisent une atmosphère d’un autre temps, un glamour vintage et un climat propice au film noir. L’idée est cependant à double tranchant, et d’une intelligence maline : en exhibant tous ces outils de séduction, le cinéaste rend autant hommage à l’usine à rêves qu’il en sonde les charmes trompeurs, dont le protagoniste va clairement devenir la victime.

Car à partir du moment où le comédien, forcé à collaborer à un film qu’il pense encore pouvoir dynamiter de l’intérieur, pénètre les arcanes du pouvoir, une autre illusion s’offre à lui : celle d’un monde où rien ne lui sera refusé. L’euphorie des débuts occasionne une satire du milieu des nantis, où les pleins pouvoirs n’empêchent ni la faillite d’un père, ni l’impuissance du séducteur. Ce mélange des tons insiste également sur la corruption des êtres, et l’impossibilité à rester intègre dans un milieu où aucune possibilité n’est donnée à l’individu de réellement choisir. Saleh insiste ainsi sur la perte des repères, où la facticité du plateau de cinéma semble se propager sur la vie entière de ceux qui y travaillent : tout est fiction, tout est mensonge, et, surtout, nul n’est le scénariste de sa destinée.

Le pacte faustien aura bien entendu des répercussions : après le temps des illusions, le thriller politique, dans la lignée de La Conspiration du Caire, reprend ses droits, et chaque protagoniste (le Dr Mansour, l’épouse du ministre) semble à la fois conduire les événements et en être le pantin. Dans cette ambiance suffocante, qui évoque autant les films noirs de Billy Wilder que les réflexions psychologiques de Fritz Lang, la fiction se déplace sur un complot qui va permettre, hors du tournage du film en abyme, une séquence de haute volée où, dans un déferlement de violence, les tenants du pouvoir révéleront leur vrai visage.

C’est là l’ambivalence profonde du film que de sans cesse jouer sur plusieurs tableaux : persuadé d’être plongé dans les années 70, le spectateur s’étonne de voir surgir des téléphones portables. Convaincu d’explorer un univers fictionnel, il prend conscience que le président al-Sissi est directement nommé, et que la mainmise du pouvoir sur l’industrie du divertissement renvoie à une réalité très concrète que Saleh entreprend de dénoncer. Une forme de revanche, en somme, de la fiction sur le réel, lorsque ce dernier cherche à l’instrumentaliser et lui ôter sa capacité à ouvrir les yeux de ceux à qui elle s’adresse.

![]()

Sergent Pepper