Le nouveau film de Lucile Hadzihalilovic est avant tout un film d’images et de sons, de lumières et de textures, qui expérimente et invite au « lâcher prise »… Mais cet aspect « état second » finit pourtant par lasser, et Earwig par donner l’impression de n’investir que ce champ-là au détriment du reste.

Il y a toujours, dans le cinéma de Lucile Hadzihalilovic, des enfants, mais des enfants que l’on soumet à une autorité adulte dont on ne sait pas vraiment les intentions. Toujours aussi ces endroits refermés sur eux-mêmes, presque sadiens (pensionnat de jeunes filles, île rocheuse, institut médical, demeure laissée close, comme coupée du monde). Toujours cette poésie morbide, ces récits hors du temps, ces sortes d’expériences qui se trament, ces protocoles et ces ordres à suivre, ces mystères qui couvent… Il y a surtout, toujours, cette inquiétante étrangeté qui fait que l’on ne sait pas où le film veut nous emmener, et où il va nous emmener.

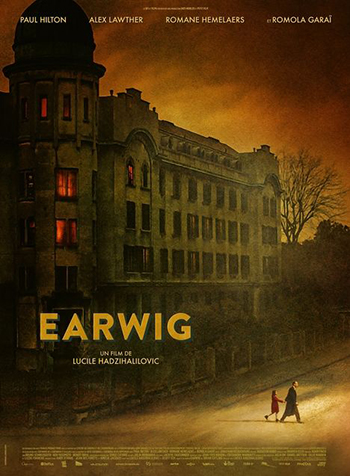

Le cinéma de Hadzihalilovic est sans cesse mouvant, aime à se détacher de la réalité et ne donne jamais réellement de réponses, sinon celles qui sont en nous. Celles que l’on aura choisies. Earwig fonctionne ainsi, et comme fonctionnaient avant lui Innocence et Évolution. Il y a donc une petite fille, Mia, dont les dents «fondent» et sont sans cesse reconstituées par Albert, sorte de gardien strict et silencieux victime d’acouphènes, et tous les deux vivent dans une immense résidence aux volets clos et vide, et puis régulièrement le téléphone sonne et le Maître s’enquiert du bien-être de Mia, et puis Albert défigure par accident une serveuse, un soir dans un bar, et puis le Maître ordonne à Albert de préparer Mia pour un imminent départ…

Le cinéma de Hadzihalilovic est sans cesse mouvant, aime à se détacher de la réalité et ne donne jamais réellement de réponses, sinon celles qui sont en nous. Celles que l’on aura choisies. Earwig fonctionne ainsi, et comme fonctionnaient avant lui Innocence et Évolution. Il y a donc une petite fille, Mia, dont les dents «fondent» et sont sans cesse reconstituées par Albert, sorte de gardien strict et silencieux victime d’acouphènes, et tous les deux vivent dans une immense résidence aux volets clos et vide, et puis régulièrement le téléphone sonne et le Maître s’enquiert du bien-être de Mia, et puis Albert défigure par accident une serveuse, un soir dans un bar, et puis le Maître ordonne à Albert de préparer Mia pour un imminent départ…

La chronologie se brouille soudain, les arcs scénaristiques s’entrecroisent et se mêlent, le film construisant à sa façon, opaque et éthérée, ouvert sur des abîmes, une sorte de conte profondément mélancolique sur le refoulement et le deuil autour d’un amour perdu, et sur la possibilité d’un nouveau, et même si celui-ci s’exprime dans une étreinte vorace, dans la chair (dévorée) et dans le sang. Earwig est avant tout un film d’images et de sons, de lumières et de textures, rare en dialogues et en explications. Un film qui expérimente, invite d’abord au «lâcher prise». Un film d’ambiance(s), sensoriel et cotonneux, et qui paraît nous laisser, nous déposer là, hagard, entre l’éveil et le rêve (ou serait-ce un cauchemar ?).

Mais si le charme opère, indéniablement (grâce, en grande partie, à la superbe photographie de Jonathan Ricquebourg et la musique entêtante d’Augustin Viard et Warren Ellis), sur la durée (le film affiche presque deux heures, quand il gagnait clairement à être raccourci d’une bonne demi-heure), cet aspect «état second» finit par lasser, et Earwig par donner l’impression de n’investir que ce champ-là sans, à côté, développer davantage les personnages, figés pour la plupart dans une assignation narrative stricte (c’est, par exemple, ce qui desservait également la récente série Copenhagen cowboy de Nicolas Winding Refn). Et de ne plus rester bloqué alors que dans cette volonté de bizarrerie et de confusion à tout prix, au détriment souvent d’émotions, voire, et c’est plus gênant, d’un réel intérêt.

![]()

Michaël Pigé